Sorti en 2011, « Case départ » est un film réalisé par Thomas Ngijol, Fabrice Éboué et Lionel Steketee et ils ont reçu des critiques pour le moins… partagées. Ne dépassant pas la note de 5,9/10, il est considéré par beaucoup comme une œuvre sans intérêt, à peine drôle et dont les mœurs sont largement questionnables.

Dans ce long-métrage, on nous présente l’histoire de deux demi-frères, séparés depuis quelques années par des chemins de vie très différents, l’un étant sorti de prison pour des petits délits et vivant chez sa mère, et l’autre étant fonctionnaire et propriétaire de sa maison. C’est alors que Régis (Fabrice Eboué) et Joël (Thomas Ngijol) Grosdésir, apprennent que l’état de santé de leur père se dégrade de jour en jour, se rendent en Martinique afin de lui faire leurs adieux. Ils se retrouvent alors sur cette île loin de là où ils ont grandi, dans une famille qu’ils ne connaissent, à vrai dire, pas. Alors, en discutant avec un membre de cette dernière, ils apprennent que ce dont ils vont hériter, le « trésor des Grosdésir », est un certificat d’affranchissement datant de l’époque où leurs ancêtres étaient esclaves. Ignorant l’importance d’un tel document, ils le déchirent ; mais, leur tante, témoin de la scène, ne compte pas les laisser s’en tirer à si bon compte. Ils sont alors propulsés dans le passé, à l’époque de l’esclavage.

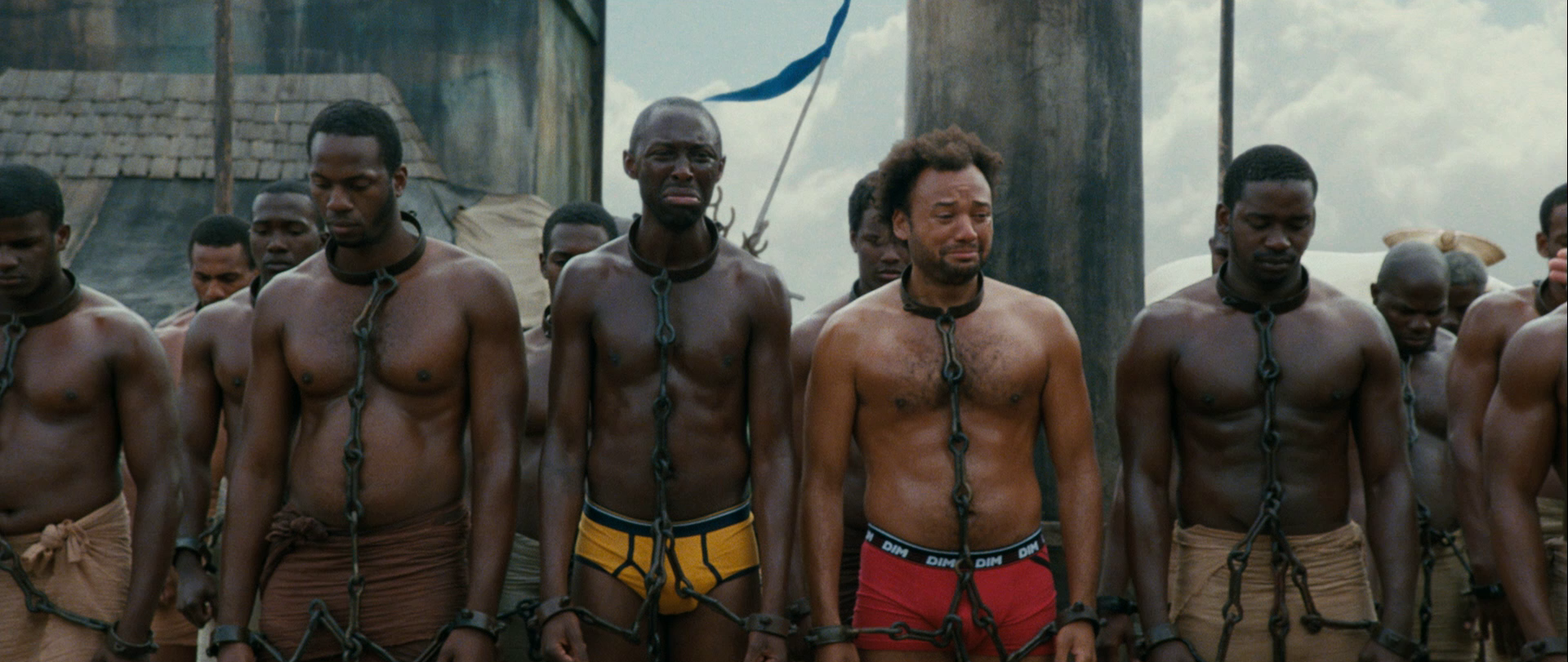

Joël et Régis ne comprennent pas ce qu’il se passe, à juste titre ; ils sont soudainement pourchassés par deux hommes accompagnés de leurs chiens et se retrouvent à être vendus sur un port avec d’autres personnes noires, comme eux. Achetés en soldes par un homme blanc, Monsieur Jourdain (Etienne Chicot), ils sont ramenés dans un domaine où leur place est clairement identifiée : dans les plantations pour travailler et dans les cases pour vivre avec les autres esclaves, et dirigés par le chef de la plantation, Monsieur Henri (David Salles). Ils réalisent donc ce qu’il se passe, et veulent naturellement s’en sortir, mais ils seront vite rattrapés par la réalité : les maîtres feront tout pour récupérer leur marchandise.

Face à une société pareille, les spectateurs sont plongé.e.s dans une histoire loufoque (par le voyage temporel qu’ont fait les personnages) mais cruellement parlante.

C’est ainsi que s’installe une première couche de malaise : c’est évidemment absurde de voir deux des acteurs français qui jouent le plus dans des comédies, dans un cadre aussi différent, et on croit d’abord à une blague. Une longue blague qui ne cesse de mettre mal à l’aise. Même en dissociant les acteurs de Joël et Régis, leur ton ironique finit par faire comprendre que oui, on est volontairement gêné de voir des scènes pareilles dans un film de « comédie ». Joël se faisant fouetter en est un bon exemple. Beaucoup ont en mémoire la fameuse réplique « Liberté… Egalité… Nique ta mère ! » et en ont ri, comme le demande la circonstance du décalage entre la scène et le texte. Filmée sans interruption et, pour occuper l’espace sonore, les bruits du fouet contre sa peau et ses paroles revendicatives qui s’abandonnent dans une insulte, elle se veut choquante quand on y repense, au niveau de torture qui était communément admis à l’époque. D’abord rebelle, Joël tente une approche républicaine mais ironique en citant les valeurs de la France. Seulement, il finit par abandonner : son sort ne changera pas, qu’il tienne tête à l’adversaire ou non, alors il insulte, comprenant qu’il est réduit dans son humanité. Il ne sert alors à rien de se contenir, face à ses bourreaux.

Régis, lui, tente une approche plus fidèle à lui-même. Habitué à la soumission dans le poste qu’il occupe dans le présent, face à un supérieur raciste qui l’humilie quotidiennement, il évolue dans le statut de « nègre de maison », grâce auquel il a le droit de rester dans la salle à manger tandis que les blancs discutent entre eux. C’est à ce poste qu’il est témoin des conversations toutes plus négrophobes les unes que les autres, avec, notamment, une scène dans laquelle l’un des invités du maître raconte que, lors d’un voyage en Afrique, il a observé des Noirs se balancer de branche en branche à l’aide de leur sexe. Entre autres absurdités, Régis se voit contraint de subir, avec les autres « nègres de maisons », une nouvelle fois -comme dans sa vie présente- le racisme, bien qu’exacerbé par la situation.

Le parallèle entre leur vie présente et leur nouveau quotidien est alors évident : Joël se révolte tant bien que mal et Régis coopère, influencé par la hiérarchie, autant statuaire que raciale. Mais, la finalité est la même pour les deux frères : ils se soumettent à l’autorité et surtout, au danger. Entre plusieurs passages retraçant le passé des victimes de l’esclavage, on est mis dans une position assez inconfortable : doit-on rire de leurs mésaventures ? Dans un contexte aussi violent, peut-on se laisser choquer par le témoignage historique qu’il nous est présenté ? On en vient à se demander : où s’arrête la comédie, où commence la tragédie ?

C’est ce que je trouve assez malin dans la réalisation de ce film, et sûrement ce qui laisse perplexe les personnes qui ne l’ont pas apprécié. Le mélange des genres est suffisamment équilibré pour ne pas laisser indifférent, même s’il est généralement jugé à tort.

Malgré tout, c’est un film qui a pour sujet l’esclavage. Un film français, qui plus est. Cela est un argument suffisant pour justifier son existence. La réalité du cinéma français est telle que, à côté de quantité d’œuvres traitant de la Seconde Guerre Mondiale et, par extension de la Shoah (ne serait-ce qu’en 2025, il en est sorti trois : « La Chambre de Mariana », « La Vie devant Moi » et « Le Jour J », et au moins un par an depuis les années 40), il n’y a que très peu qui abordent d’autres sujets aussi importants dans l’histoire du pays, dont la Traite Négrière (un en 2025, « L’Affaire de l’Esclave Furcy », et aucun entre 2018 et 2024). Selon moi, c’est un thème largement sous-exploité et on pourrait expliquer longtemps les raisons pour lesquelles c’est le cas, mais je pense que la façon dont le film le présente est suffisante : c’est gênant d’en parler. Parce qu’en tant qu’acteur principal dans la Traite, l’Etat français n’a pas envie d’affronter ses défauts et, par extension, son peuple non plus. D’autant plus qu’il faut l’avouer, beaucoup de personnes ne se sentent pas concernées ; parce que c’est loin dans le passé (pas tant que ça, l’esclavage n’étant aboli officiellement sur tout le territoire français que depuis 1848), parce que ça concerne une minorité de la population et parce que l’impact que ces centenaires de maltraitance a eu sur la société actuelle est encore minimisé. Il y a bien d’autres sujets qui méritent d’être abordés dans notre cinéma et il est dommage de constater que les tentatives de briser ces tabous se résultent par des œuvres mal comprises, ou ignorées, ou invisibilisées par l’intérêt absent que le public leur porte.

En conclusion, ce film aura toujours pour moi et pour d’autres, je l’espère, une saveur particulière. Une tentative des réalisateurs qui ont voulu sensibiliser un large public, quitte à flopper aux yeux de certaines personnes passant à côté du propos, il reste ce qui est dans mes repères comme le premier film français traitant de l’esclavage. Quand bien même l’aspect technique est, à mon sens, moyennement satisfaisant, par un jeu d’acteur pas toujours au top et une mise en scène plutôt neutre (qui aurait pu être enrichie par un film plus long et creusant plus les aspects émotionnels des personnages), il a le mérite d’avoir été pensé, réalisé et diffusé. Je ne peux qu’imaginer aussi que la popularité des têtes d’affiches et co-réalisateurs ont contribué à rendre ce film accessible à un public plus jeune. Au final, il a pu permettre de diffuser une Histoire dont on ne relaie que peu la mémoire en Hexagone, et le revisionner avec un œil nouveau permet de se rendre compte que le point de vue de chacun.e influence entièrement comment une œuvre est reçue.

I think other site proprietors should take this website as an model, very clean and fantastic user friendly style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!

Merci pour votre commentaire 🙂