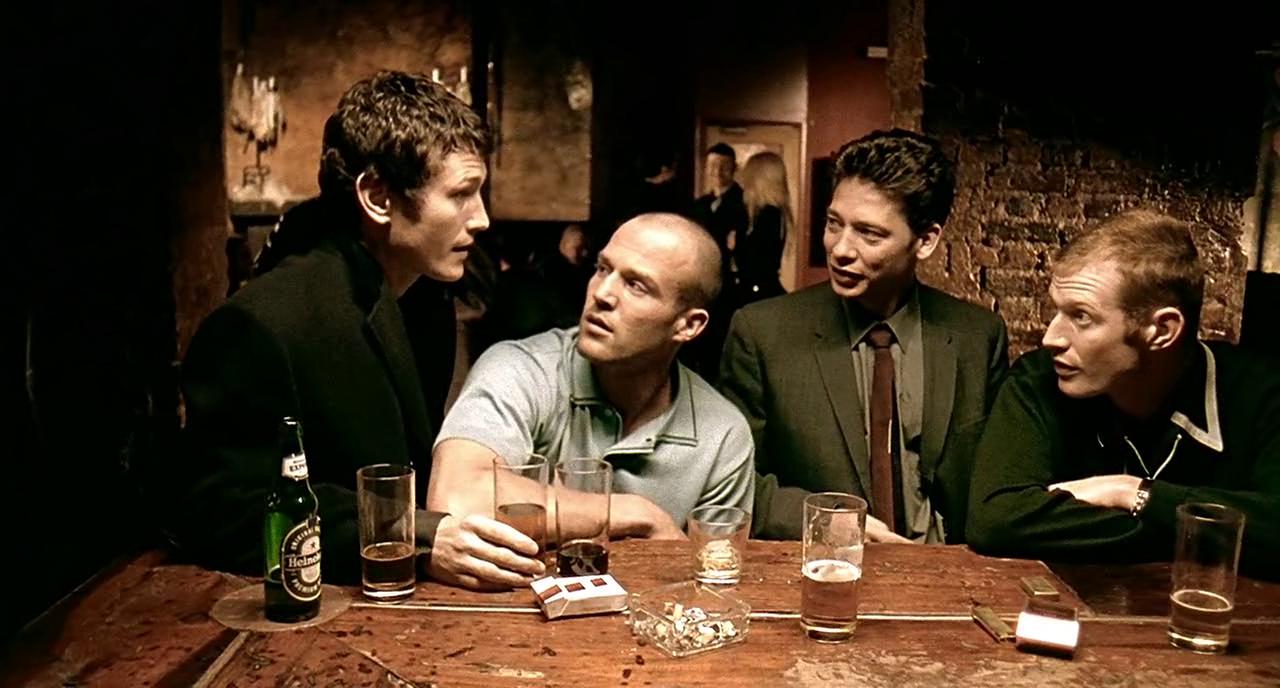

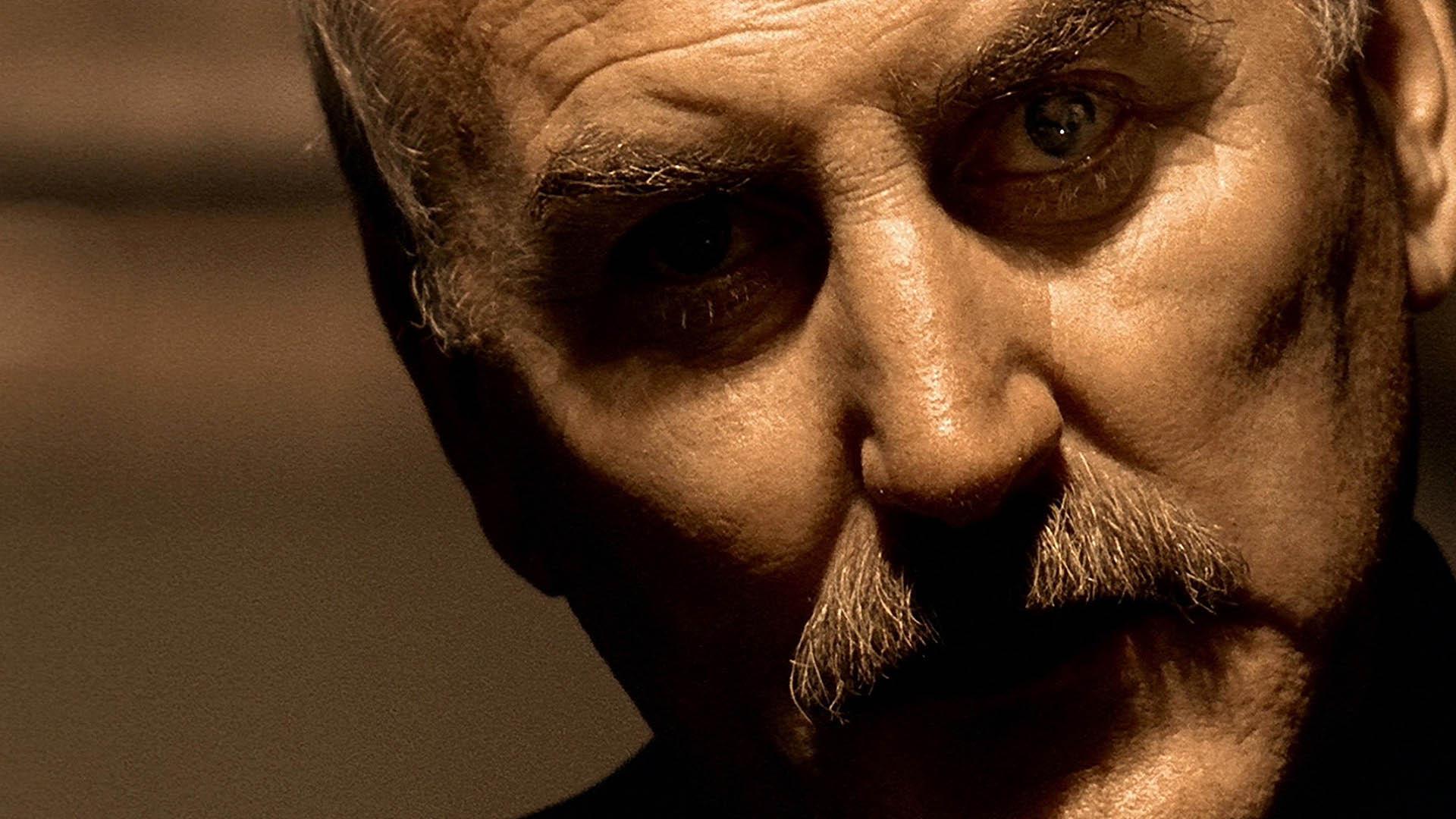

Un groupe de quatre petits arnaqueurs londoniens se cotise pour qu’Eddie (Nick Moran) puisse disputer une partie de cartes à la table de Harry « la Hache » (P. H. Moriarty), le caïd local. Mais le jeu est truqué ; Eddie et ses amis Soap (Dexter Fletcher), Bacon (Jason Statham) et Tom (Jason Flemyng) perdent tout et contractent une dette d’un demi-million de livres sterling… Qu’ils ont une semaine pour rembourser.

Le voisin d’Eddie, « Dog » (Frank Harper), est à la tête d’une bande de voyous qui prévoit de braquer de jeunes cultivateurs de cannabis insouciants et pleins aux as. De son côté, Barry « le Baptiste » (Lenny McLean), le bras droit de Harry, engage deux voleurs empotés pour dérober une paire de fusils de collection chez un lord. Dans ce joyeux bazar, les intrigues se croisent et se regroupent pour notre plus grand plaisir.

Une entrée en fanfare

Arnaques, Crimes et Botanique (Lock, Stock and Two Smoking Barrels) est le tout premier long-métrage de Guy Ritchie, à qui l’on doit également Snatch (2000), RocknRolla (2008), deux volets de Sherlock Holmes (2009 ; 2011) et, plus récemment, une adaptation live action plutôt décevante d’Aladdin (2019).

C’est le succès de ce film aux moyens pourtant modestes qui lancera la carrière du réalisateur britannique : produit pour moins de 2 millions de dollars, il en rapporte 28 au box-office. À sa sortie en 1998, il est acclamé outre-Manche et outre-Atlantique. La critique française, elle, le relègue au rang de navet. Qu’à cela ne tienne, il rafle tout de même huit récompenses à l’international, parmi lesquelles un BAFTA et un MTV Movie Award.

Arnaques, Crimes et Botanique révèle aussi au grand public deux anciens sportifs dont c’est le premier rôle au cinéma : le nageur Jason Statham, avec qui Ritchie collaborera dans quatre autres productions, et le footballeur Vinnie Jones (Big Chris), qui reviendra dans Snatch. C’est également la dernière apparition sur grand écran du boxeur Lenny McLean, à qui le film est dédié. Un casting rempli de débutants musclés qui donnent à l’histoire un côté authentique.

Aujourd’hui, le premier long de Guy Ritchie est considéré comme un classique britannique du film de gangsters. On le retrouve à la 167ᵉ place dans le top des 250 meilleurs films selon IMDb ; une belle performance, même s’il se classe loin derrière Les Affranchis (Goodfellas, Martin Scorsese, 1990, 17ᵉ) ou Le Parrain (The Godfather, Francis Ford Coppola, 1972, 2ᵉ), d’autres incontournables du genre.

Un écart qui s’explique peut-être par l’aspect comique d’Arnaques, Crimes et Botanique, qui se prend beaucoup moins au sérieux que les films de mafieux traditionnels.

Rire et mourir

Des truands, des braquages, des dettes, des fusillades, des passages à tabac, un caïd dangereux… À première vue, Arnaques, Crimes et Botanique a tous les ingrédients du film de gangsters. Mais il présente aussi une bonne dose de quiproquos, d’humour noir, de second degré et d’absurde qui pourrait faire pencher la balance du côté de la comédie. Alors où classer cette production ? Comédie ou film de gangsters ?

Les deux, mon capitaine. Sans pour autant parodier le film de mafieux, Guy Ritchie joue avec ses codes et met en scène une bande de bras cassés lambda qui évolue dans un milieu violent. Les seuls représentants du crime (vraiment) organisé sont Harry, Rory Breaker (Vas Blackwood) – un autre parrain local – et leurs hommes de main. Toutefois, leur statut ne les empêche pas d’être victimes d’une série de quiproquos risibles et fatals.

Les autres personnages, eux, ne font que jouer aux gangsters : Soap avoue à ses amis que, pour se préparer à revendre la drogue qu’ils ont volée, il a regardé Scarface (Brian De Palma, 1983). Même Dog et ses hommes, qui ont un peu plus d’expérience dans la criminalité, ne sont pas à l’abri du ridicule. Leur braquage tourne au fiasco et un policier colle une amende sur leur van – pas parce qu’il est rempli de cannabis, mais parce qu’il est mal garé.

Oubliez la vision romancée du mafieux gentleman ; les personnages du film ne sont pas des génies du crime mais des individus normaux et maladroits, dont les plans ne se passent pas toujours comme prévu. Une dose d’humour rafraîchissante, car Arnaques, Crimes et Botanique représente aussi la violence inhérente aux films de gangsters.

Guy Ritchie a beau détourner les codes et nous faire rire, le monde dans lequel se déroule son histoire n’en reste pas moins sanglant. La plupart des effusions de violence sont laissées en hors-champ, mais le réalisateur pose parfois sa caméra au cœur de l’action ; on se retrouve alors sans crier gare à la place d’un personnage dont la tête est éclatée à coups de portière de voiture. Cette scène nous rappelle que sous leurs airs sympathiques, les « vrais » gangsters sont des tueurs.

Construire une esthétique

Toutefois, ces moments de sauvagerie sont souvent désamorcés par un choix de musique en contrepoint, qui apporte une touche de légèreté et détend l’atmosphère. Lorsque deux gangs se préparent à l’affrontement, c’est le thème sautillant de Zorba le Grec (Michael Cacoyannis, 1964) qui retentit. Les pistolets se rechargent en suivant la mélodie du bouzouki, et on ne peut s’empêcher de sourire malgré la tension que traduit le montage.

Certaines séquences semblent au contraire avoir été pensées pour coller parfaitement à la bande son – géniale – du film. Rien de très surprenant ; Guy Ritchie a le sens du rythme, puisqu’il a fait ses armes dans la publicité et les clips musicaux. À la sortie d’Arnaques, Crimes et Botanique, ses détracteurs lui reprocheront d’ailleurs d’appliquer les codes de la vidéo au cinéma.

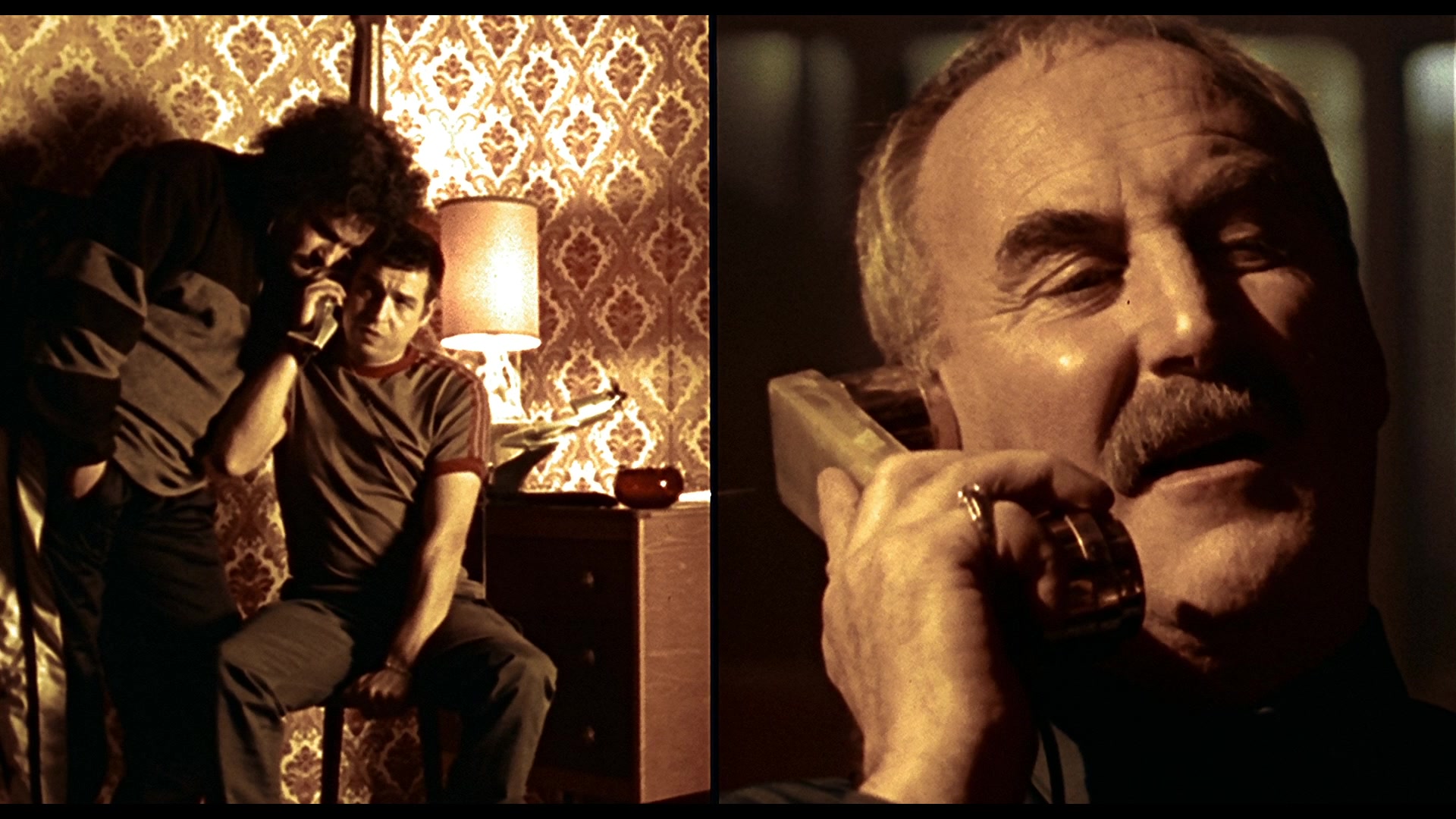

Mais loin de suivre des formules, Guy Ritchie profite de ce premier long-métrage pour expérimenter. Arrêts sur image, jump cuts, distorsions de la perspective, split screen, caméra portée ou travelling compensé : Arnaques, Crimes et Botanique est un terrain de jeu pour son réalisateur, qui essaie de trouver son propre style en se démarquant d’une forme de mise en scène plus classique.

Alors certes, les couleurs désaturées et les ralentis nous donnent parfois la sensation d’avoir été propulsés dans le clip de Smells Like Teen Spirit, sorti quelques années plus tôt. Mais la variété des mouvements de caméra et l’effervescence de la réalisation offrent un contraste bienvenu avec le rythme plus lent et sérieux des films de gangsters traditionnels. Guy Ritchie revisite le genre et s’en inspire pour définir les contours de son cinéma.

C’est aussi la première fois que le réalisateur britannique utilise la voix off, un élément que l’on retrouvera dans certains de ses films. Ici, on a l’impression qu’elle s’assoit avec nous au comptoir d’un bar : elle nous présente les protagonistes, nous explique certaines situations et nous résume ce que se racontent les personnages. Ces derniers parlent vite, beaucoup et ont un accent cockney à couper au couteau, si bien que certains d’entre eux doivent être sous-titrés.

Loin du film de gangsters classique, ces malfrats bavards semblent tout droit sortis de Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994). Et à raison, puisque c’est une des œuvres qui ont influencé Guy Ritchie. Avec Arnaques, Crimes et Botanique, ce dernier rejoint Quentin Tarantino dans la nouvelle génération des réalisateurs du genre. Chez lui, le résultat est plus brouillon, mais plus naturel et peut-être aussi plus drôle : on ne comprend parfois pas grand-chose à ce que disent les personnages – surtout en version originale – et cela participe au comique du récit.

Sans queue ni tête

Il n’y a d’ailleurs pas qu’au discours des protagonistes qu’on ne comprend pas grand-chose. Le scénario ne pardonne pas, et il faut rester attentif pour être sûr de ne rien rater. Arnaques, Crimes et Botanique est en effet un film choral réunissant une vingtaine de personnages dans une narration qui entrelace le destin de chacun. Mais accrochons-nous, tout cela en vaut la peine.

Les intrigues se croisent, se mélangent et s’expliquent mutuellement. Toutes ces histoires finissent par être reliées grâce à une série de quiproquos, de coïncidences et de hasards parfois un peu gros, mais toujours drôles. Heureusement, il y a tout de même un fil conducteur : des fusils de Tchekhov, au sens propre et au figuré.

Au moment où l’on pense que toutes les lignes narratives sont résolues, que tout est bien qui finit bien, une pirouette scénaristique vient rebattre les cartes et le récit repart de plus belle. Un fondu au noir avec une fermeture en iris nous fait presque croire que le film est fini pour de bon – « That’s all folks ! ». Mais il n’en est rien ; après plusieurs faux départs, l’intrigue se clôture sur une scène inachevée et ridicule, un arrêt sur image qui ne nous révèle pas le fin mot de l’histoire.

On est presque déçus que Arnaques, Crimes et Botanique ne se termine pas sur un dernier retournement de situation. Certains n’apprécieront peut-être pas de se faire ainsi balader par le récit. Mais on peut aussi voir un côté ludique dans ces louvoiements, un moyen de rire encore une fois, tous ensemble, des conventions narratives.

Un essai concluant

Ni tout à fait un film de gangsters, ni tout à fait une comédie ; exubérant, stylisé, unique… Les raisons pour lesquelles on peut aimer Arnaques, Crimes et Botanique sont les mêmes que celles pour lesquelles on pourrait le détester. Un premier long qui sent bon le cinéma amateur, dans lequel Guy Ritchie expérimente, teste ses limites, celles du spectateur et des spectatrices, et pose les bases de son style.

Laisser un commentaire