Archive Photos/Getty Images – © 2012 Getty Images

Un logo familier apparaît à l’écran ; celui d’Universal Pictures®. La caméra avance vers le globe terrestre, sur lequel les continents disparaissent petit à petit. « Le futur. Les glaces des pôles ont fondu et la Terre repose sous une masse d’eau. Ceux qui ont survécu se sont adaptés à un monde nouveau. »

Comme on pouvait s’y attendre – et le comprendre sans l’aide d’une voix off introductive –, Waterworld se déroule dans un monde aquatique. La population survit sur des atolls artificiels, recyclant tout ce qui peut l’être, même les corps des morts. Dehors, des pirates et des marins solitaires sillonnent l’océan infini de cet univers postapocalyptique.

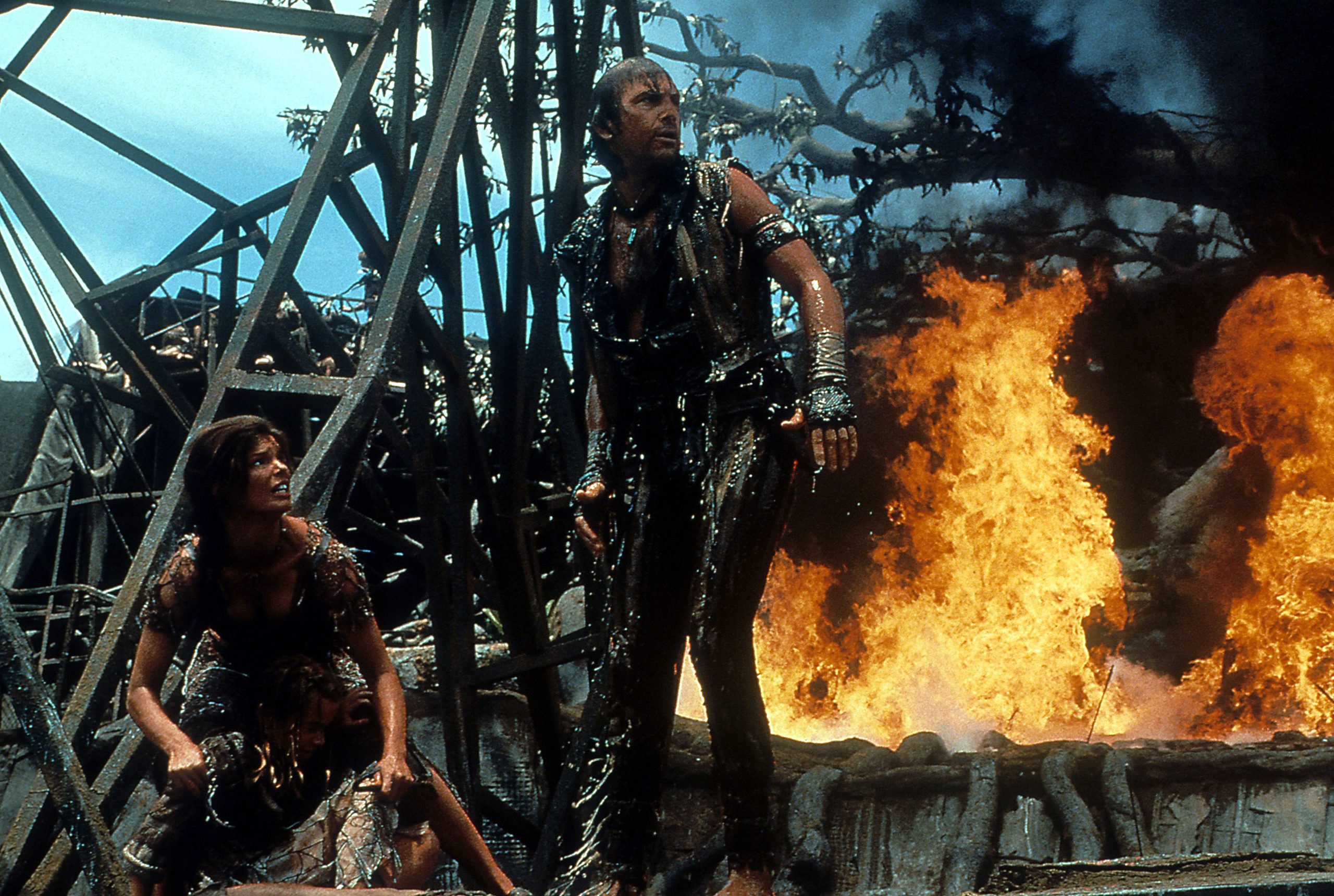

Parmi eux, un navigateur taciturne surnommé Mariner (Kevin Costner) se retrouve malgré lui à aider Helen (Jeanne Tripplehorn) et la petite Enola (Tina Majorino). Guidés par la carte tatouée dans le dos de l’enfant, ils partent à la recherche de Dryland, qui, selon la légende, serait le dernier lopin de terre sèche sur cette planète recouverte par la mer.

Mauvaise presse

Waterworld marque la quatrième collaboration entre deux Kevin : Reynolds, qui réalise, et Costner, qui produit le film et incarne le personnage principal. Un duo ayant fait ses preuves quelques années plus tôt avec Robin des Bois, prince des voleurs (1991), qui avait connu un succès commercial retentissant.

Pourtant, avant même sa sortie en 1995, Waterworld accuse un bad buzz. Le tournage en pleine mer est difficile, le retard s’accumule et le film dépasse rapidement son budget initial pour devenir le plus coûteux de sa génération (hors inflation), avec 175 millions de dollars engagés – toujours moins cher que Titanic (James Cameron), qui sortira deux ans plus tard. Kevin Reynolds aurait peut-être dû écouter Steven Spielberg : fort de son expérience sur le plateau des Dents de la mer (Jaws, 1975), ce dernier lui aurait déconseillé de tourner sur l’eau.

La presse relaie les déboires du réalisateur et de son équipe, prédisant un naufrage. Certains articles surnomment carrément le film « Fishtar » ou « Kevin’s Gate » en référence à Ishtar (Elaine May, 1987) et Heaven’s Gate (La Porte du paradis, Michael Cimino, 1980), des productions hollywoodiennes ayant subi un échec commercial cuisant.

Malgré ce battage négatif, Waterworld parvient à rentrer dans ses frais – même s’il ne deviendra véritablement rentable qu’après sa sortie vidéo et sa diffusion à la télévision. Il reçoit un accueil critique plutôt mitigé, ce que l’on comprend. Mais trente ans plus tard, on peut y mettre un peu plus de nuance.

Archive Photos/Getty Images – © 2012 Getty Images

Une recette qui fonctionne pour un monde bien ficelé

Le meilleur aspect de Waterworld, c’est son univers. Les décorateurs, costumiers et accessoiristes ont accompli un travail titanesque pour donner vie à la société postapocalyptique du film. Ici, tout n’est que récup’ et débrouille : un pédalier de vélo sert de barre au trimaran du héros, une passoire devient chapeau et des opercules de canette se changent en collier. L’atoll, une citadelle flottante dans laquelle Mariner rencontre Helen et Enola, a également été construit de toutes pièces et en taille réelle par l’équipe.

L’image a un peu vieilli, certes, mais on y croit. Le traitement de la couleur est intéressant, puisqu’on garde les mêmes teintes de bleu, de beige et de gris tout au long du film. Seuls le feu des Smokers, les antagonistes, et les crayons que la petite Enola utilise pour dessiner offrent des accents de rouge ou de jaune. Le vert est présent par petites touches très discrètes dans les rares et précieuses plantes cultivées par les survivants. Le contraste final avec la verdure luxuriante de Dryland n’en est que plus saisissant.

Archive Photos/Getty Images – © 2012 Getty Images

Tout ceci permet de faire vivre l’univers futuriste de Waterworld. Le langage des personnages participe aussi à nous dépayser un peu. Les marins parlent « portugrec » entre eux et des mots d’argot postapocalyptique ponctuent le discours des protagonistes. Bref, sur le papier, le monde dans lequel le film nous plonge tient la route.

Un scénario moins convaincant

Waterworld est un bon divertissement pour les amateurs de films d’action. Les cascades et les effets pyrotechniques s’enchaînent dans les scènes de bagarre explosives, dont le montage rapide et la bande-son chaotique contrastent avec les moments plus calmes et contemplatifs des voyages en mer. Une mise en scène classique du genre, qui marche plutôt bien tout en apportant un peu de nouveauté dans les combats aquatiques.

Mais le film se perd souvent dans le cliché, et on a parfois du mal à y croire. En vrai Tarzan des mers, Kevin Costner passe son temps à sauter de corde en corde. Il fait de la tyrolienne et même du saut à l’élastique lors de la bataille finale – une scène passablement exagérée. Au bout de 2 h 15, on fatigue un peu des pirouettes extravagantes qui nous faisaient sourire au début.

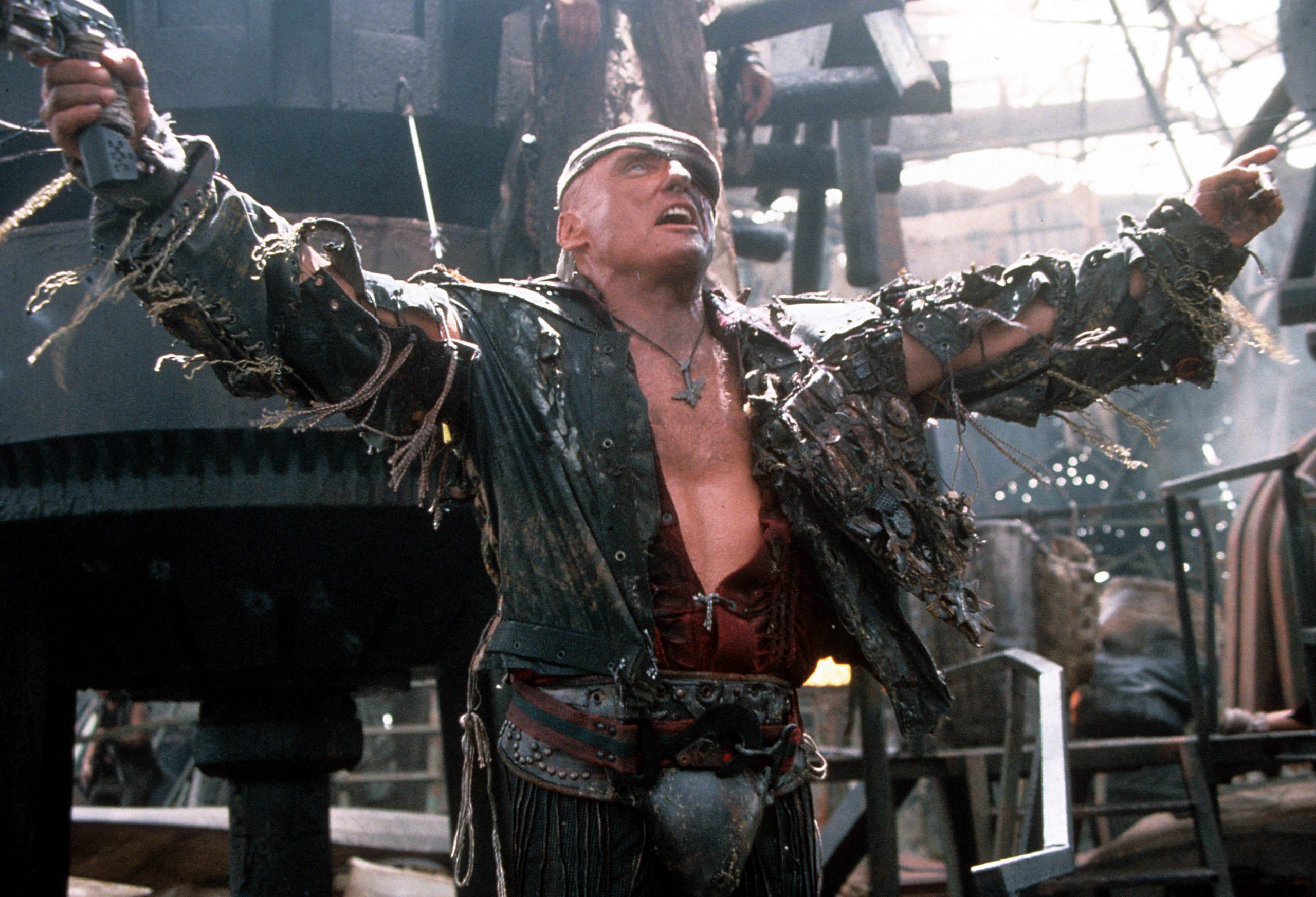

Sur le fond, si on peut saluer le discours écologiste du film, il tombe malheureusement à l’eau. Dans Waterworld, la Terre a été détruite à cause du réchauffement climatique, mais on en parle à peine. Là où les survivants recyclent tout ce qu’ils peuvent, les Smokers sont une allégorie assez simpliste du consumérisme ; pillards tout en cigarettes et en pétrole, ils vénèrent Joe Hazelwood, un capitaine bien réel responsable d’une marée noire en 1989. Plus gros encore, leur bateau porte le nom du pétrolier Exxon Valdez, à l’origine du désastre.

On peut aussi regretter un certain manque d’originalité dans le film. L’intrigue a un air familier et sent le George Miller à plein nez. Les scénaristes l’assument entièrement et on s’en rend compte dès les premières minutes : Waterworld est grandement inspiré de Mad Max 2 : Le Défi. Si le monde de Kevin Reynolds est beau, l’histoire a un goût de déjà-vu : un antihéros solitaire met sa propre survie de côté pour aider les autres.

Archive Photos/Getty Images – © 2012 Getty Images

Des personnages peu crédibles, mais parfois drôles

Jouer un antihéros est une nouveauté pour Kevin Costner, habitué des rôles intègres. L’acteur a le vent en poupe à cette époque, et son image en prend un coup. On a du mal à croire que ce loup de mer violent et antipathique retourne sa veste au milieu du film pour finalement protéger Enola. La justification est un peu facile : Mariner est un mutant et la petite fille ne sait pas nager. Comme lui, elle est rejetée parce qu’elle est différente.

Mais on a encore plus de mal à adhérer à la romance entre Helen et le navigateur. Ce dernier fait plusieurs fois preuve de violence physique et psychologique à son égard, vend son corps à un marin fou pour mieux la sauver ensuite… Leur histoire empeste le syndrome de Stockholm et malgré les sévices qu’elle subit, Helen tombe amoureuse de Mariner. C’est moche, le futur.

Archive Photos/Getty Images – © 2012 Getty Images

Heureusement, les Smokers sont là. Ils ont beau être caricaturaux à souhait, ces méchants balourds apportent à Waterworld une touche comique bienvenue. Cette joyeuse bande de bras cassés sanguinaires est menée par le Diacre. Incarné par Dennis Hopper, ce méchant haut en couleur est une véritable mine de gags. Si sa performance jugée trop exagérée lui a valu de remporter le Razzie Award du pire second rôle masculin, on finit par s’attacher à son côté grotesque et ridicule.

Les enfants sont par ailleurs brutalement honnêtes avec lui et n’hésitent pas à le ridiculiser. Des gamins impertinents qui tiennent tête à des pirates empotés ? Si les scénaristes se sont inspirés de Mad Max, ici, on se croirait plutôt dans Hook (Steven Spielberg, 1991). Peut-être un reste du script initial de Peter Rader, dans lequel il avait imaginé Waterworld comme un film destiné au jeune public.

On nage entre deux eaux

Sans être le film du siècle, Waterworld dépasse sa mauvaise réputation. Certes, les personnages sont peu crédibles et l’histoire est remplie de clichés. Mais le monde est bien bâti et les cascades sauront ravir les fans d’action.

L’idée est là, bien que peut-être trop ambitieuse ; le scénario n’est pas à la hauteur des moyens engagés dans ce qui aurait pu être un grand film d’aventure. Le divertissement vaut le détour, ne serait-ce que pour admirer les prouesses techniques d’un long-métrage tourné sur l’eau.

Un blockbuster aux airs de série B qui a le mérite d’aborder, même maladroitement, des enjeux écologiques qui nous submergent encore aujourd’hui.

Archive Photos/Getty Images – © 2012 Getty Images

Laisser un commentaire