Sorti en décembre 2024, Nosferatu (de Robert Eggers) est le remake d’un classique du cinéma expressionniste allemand du même nom (réalisé par Friedrich Wilhelm Murnau). Cette nouvelle version parvient-elle à moderniser et à rendre ses lettres de noblesse au chef-d’œuvre originel ?

Retour en 1922, Friedrich Wilhelm Murnau (Faust, L’Aurore) réalise Nosferatu, un film de vampires dont la trame rappelle fortement celle d’un certain Dracula… En effet, on y suit un jeune notaire qui voyage dans un pays d’Europe de l’Est pour vendre une propriété à un comte mystérieux. Pourtant alerté par la population gitane du coin, le jeune homme file tout droit dans la demeure du vampire qui lui sucera le sang, avant de partir vers sa nouvelle habitation où il pourra séduire la femme du promoteur fraichement mordue…

Ces très nombreuses ressemblances ne sont pas anodines et viennent en réalité d’un choix des producteurs (Prana Films) qui, au lieu de payer les droits de Dracula à la famille Stoker, se sont dit qu’il suffisait de changer les noms des personnages pour en faire une adaptation gratuite. (Spoiler : ils ont perdu le procès pour plagiat).

Ainsi le comte Dracula devient le comte Orlock, Jonathan Harker devient Thomas Hutter et l’histoire n’a plus lieu à Londres, mais dans la charmante bourgade allemande de Wisborg. Nosferatu n’est donc pas qu’un film de vampires, mais bien l’une des premières adaptations de Dracula au cinéma (dont le véritable premier film ne sortira qu’en 1931).

Aujourd’hui, on ne compte plus les adaptations de Dracula qui vont de Tod Browning à Francis Ford Coppola, du grand classique à la série B, de l’horreur à la comédie… Le plus célèbre des vampires a tout vu et tout le monde le connaît, au moins de nom.

C’est peut-être là le premier bon choix de Robert Eggers (The Witch, The Lighthouse). En s’attaquant à sa copie (Nosferatu), le réalisateur américain peut adapter la même histoire, sans convoquer des décennies d’imagerie, déjà présentes chez le spectateur, et moderniser un grand classique qui semblait taillé pour lui.

Un vampire sang pour sang stylé

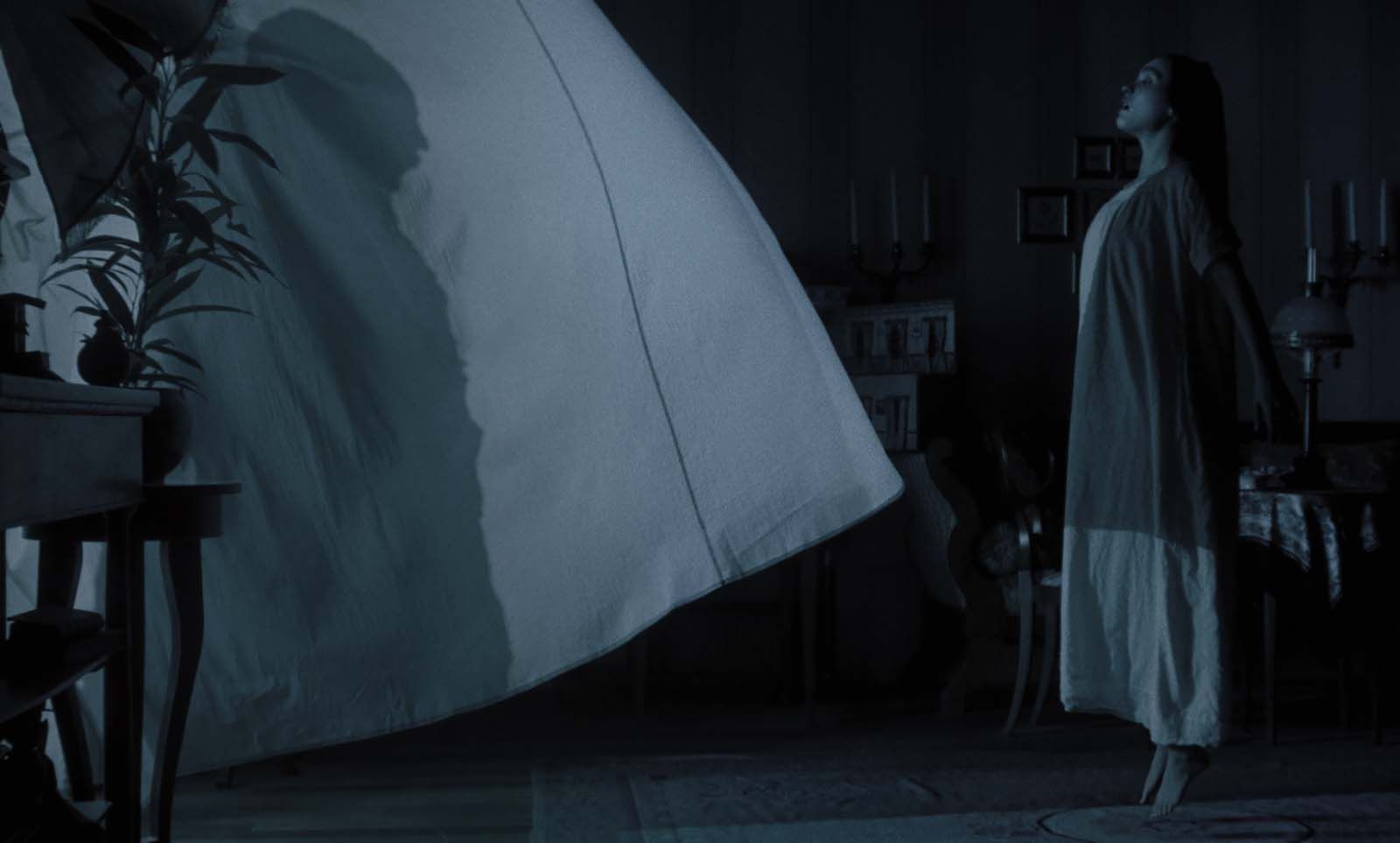

Nosferatu (l’original) est notamment resté dans les mémoires grâce à sa créativité visuelle et son travail des ombres. Une esthétique profondément expressionniste qui a aussi inspiré la quatrième collaboration entre Robert Eggers et Jarin Blaschke (directeur de la photographie).

Habitué des visuels désaturés (proches du noir et blanc), le duo propose ici un jeu de couleurs bleutées permettant à la fois de plonger dans les ténèbres de la nuit américaine et de trancher avec les quelques scènes orangées éclairées par des bougies (ou des incendies).

Mais ce n’est pas tout, la photo est également accompagnée d’une réalisation chirurgicale. Sans surprise, on retrouve les panoramiques et travelings flottants de Robert Eggers qui sont ici bien plus qu’un simple gimmick. Ces plans renforcent l’aspect surnaturel et dérangeant de sa mise en scène grâce à des mouvements légers et très (trop ?) précis.

Techniquement, ce remake est une véritable réussite qui est autant due à sa réalisation qu’à ses costumes, ses maquillages ou ses bruitages.

Cassage de dents pour un vampire

Seulement, cette réussite technique n’est pas le gage d’un film parfait et deux points noirs viennent ternir le tableau…

Alors qu’Eggers semble s’amuser à la réalisation pendant une grosse première heure, le film s’embourbe dans une platitude visuelle et thématique dès lors qu’Orlock met le pied à Wisborg. C’est bien simple, entre la première nuit et le début de la troisième : il ne se passe quasiment plus rien (une petite demi-heure).

Les enjeux retombent, la réalisation peine à enjoliver le vide narratif et Aaron Taylor-Johnson prend plus d’importance…

Le but n’est pas ici de descendre sa qualité d’acteur, mais si tout le reste du casting est excellent (mention spéciale à Lily-Rose Depp et Willem Dafoe qui sont parfaits pour leurs rôles respectifs), Aaron Taylor-Johnson (Kick Ass, Godzilla) ne semble, lui, pas du tout taillé pour le sien.

Problème sur le tournage ? Mauvaise journée ? Ou peut-être n’est-il tout simplement pas fait pour déclamer un texte de riche aristocrate du XIXᵉ : difficile à dire. Le fait est qu’il paraît clairement en décalage par rapport aux autres et chaque scène en sa présence est teintée d’une pointe d’humour probablement indésirée.

Heureusement pour Nosferatu, tout ceci est condensé en une demi-heure perdue au milieu du film qui permet d’aboutir à une séquence finale grandiose qui revisite LA scène culte de l’original.

« Est-ce que sucer, c’est tromper ? »

Bien que les deux films explorent les mêmes thématiques (la représentation du viol, notamment), Eggers se permet d’être beaucoup plus graphique que Murnau.

Évidemment, le réalisateur allemand ne pouvait pas se permettre d’être aussi cru qu’Eggers à son époque et c’est, entre autres, pour cela qu’un remake pouvait être une bonne idée. En 1922, Murnau devait laisser une plus grande part à la suggestion et à l’interprétation, là où la version moderne est beaucoup plus claire sur son message (presque dirigiste).

Libre à chacun d’y voir un point faible ou fort, mais quand on voit les dérives thématiques qui ont été trouvées dans l’original : on peut se dire que guider les spectateurs n’est pas toujours une mauvaise chose.

Véritable chef-d’œuvre visuel, ce remake de Nosferatu offre également une grille de lecture plus claire que l’original sans le trahir. Il se place donc comme un vrai bel hommage à Murnau et une modernisation d’une œuvre qui en avait bien besoin.

Laisser un commentaire