Francis Lawrence signe en 2007 Je suis une légende, troisième incarnation d’un mythe qui refuse de mourir : celle du roman visionnaire de Richard Matheson (1954), déjà adapté en The Last Man on Earth (1964) avec Vincent Price, puis en The Omega Man (1971) avec Charlton Heston. Trois versions, trois époques, trois peurs collectives et depuis nous avons connu la COVID et le confinement. Nous sommes tous devenus des légendes… Ou des zombies, mais rares sont ceux d’entre nous qui sont devenus des papillons.

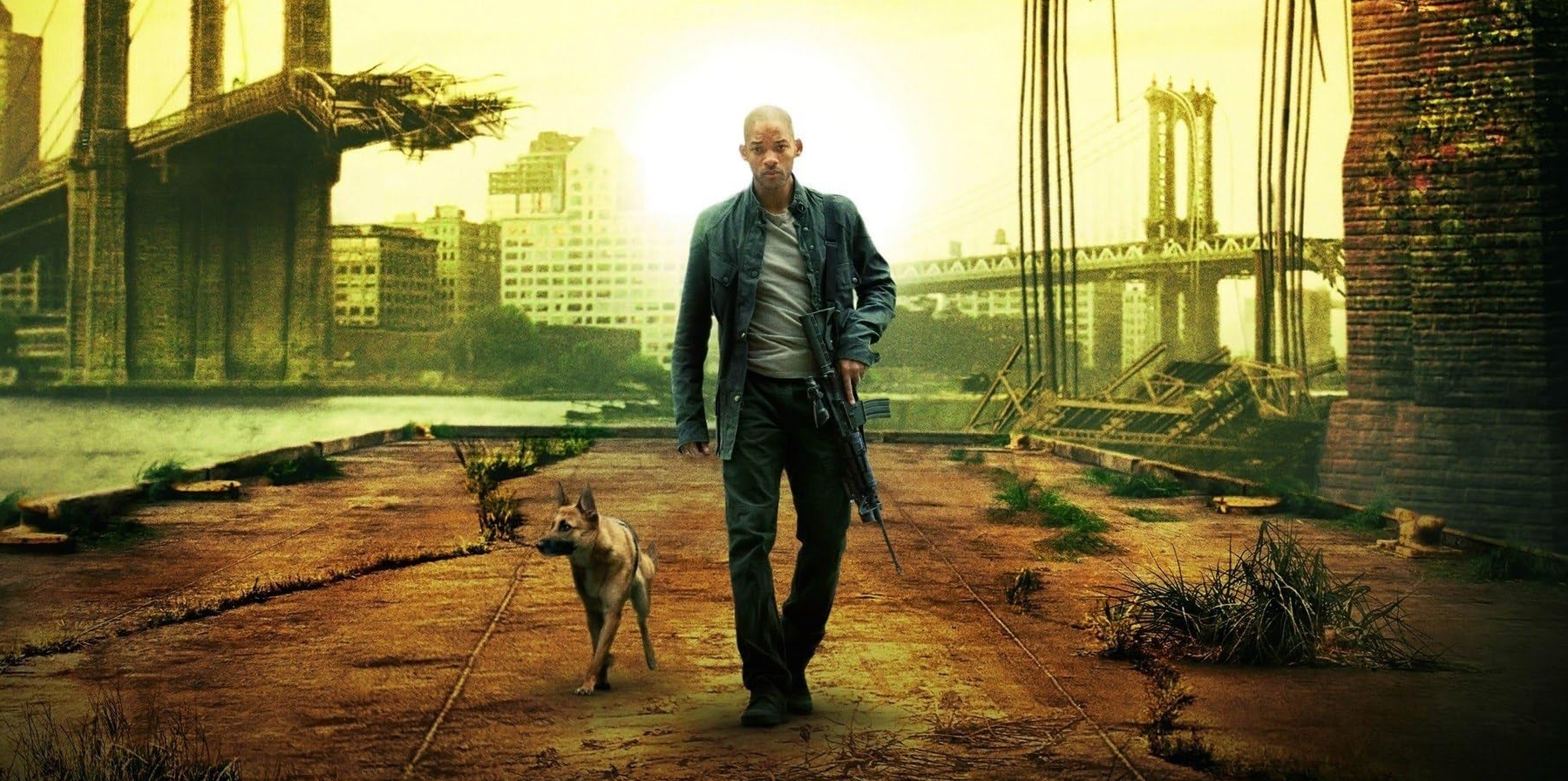

Will Smith y incarne Robert Neville, ultime survivant d’un New York vidé de ses habitants, contaminés par un virus censé guérir le cancer. Résultat : l’humanité s’est changée en créatures nocturnes, hurlantes, photosensibles — des zombies dont l’agressivité est sans limite.

New York, cathédrale en ruine

Visuellement, le film est une réussite. Francis Lawrence, clippeur de formation (on lui doit Britney, Janet Jackson, et plus tard Hunger Games), cadre New York comme un sanctuaire post-humain. Les avenues sont des tombeaux, la lumière y est biblique, presque trop propre, comme si la fin du monde était désignée par Philip Stark.

Le générique, avec les voitures abandonnées et les herbes folles, a la beauté triste d’un poème urbain. Les reflets des vitrines vides deviennent autant de miroirs : l’homme y contemple son effacement. On pense à La Jetée de Chris Marker pour cette sensation de temps figé, ou à 28 Days Later de Danny Boyle pour la brutalité de la solitude. Mais l’angoisse de la solitude ne respire pas les silences. J’ai eu la chance dans ma vie d’avoir vu dans les années 70 la version avec Charlton Heston, il y avait moins d’effets spéciaux mais la peur m’avait habité durant des mois après avoir vu ce film. L’angoisse était présente au fil des monstres. Ici, le contraste entre l’intérieur et l’extérieur est saisissant : dans son appartement-laboratoire, Neville reconstitue une normalité domestique — frigo organisé, télévision d’archives, disques de Bob Marley — comme un rituel de survie. Le frigo devient un autel moderne : la foi du scientifique dans le froid, dans la conservation, dans le contrôle. Il teste les rats et les zombies et joue avec son chien.

Mais, dehors, tout se décompose. Le film capte en avance cette odeur de poussière et de désinfectant que la COVID nous a tous fait respirer.

Papillon et zombies : deux façons de battre des ailes

Puis il y a ce papillon, discret, presque kitsch, tatoué sur la nuque d’une femme qui apparaît à la fin. C’est le motif fragile du film, son fil d’Ariane depuis la disparition de son enfant. Dans ce monde sans dieu, le papillon symbolise encore la mue, la possibilité de renaissance. C’est le dernier battement d’aile dans l’immobilité générale.

Les zombies, eux, ne se métamorphosent pas. Ils refusent le changement, prisonniers de leur masse et de leur peur. Si le film, sous ses dehors de blockbuster apocalyptique, nous parlait de ça ? De la foule qui ne pense plus, qui suit, qui dévore ? Avec une possibilité de se soigner, d’éviter de se taper la tête contre le verre. Neville explique qu’il peut tous les sauver… mais rien n’y fait, la population zombie fonce tête baissée vers l’abrutissement général. Pour devenir une légende, « le savoir » s’échappe par un souterrain crasseux pour porter sa mue vers une civilisation plus humble, plus humaine, où personne ne se prend pour Dieu.

Après le virus : la légende ou le miroir ?

Ce qui reste, au-delà de la narration, c’est une atmosphère. Une ville en état de coma. Une solitude immense. Ce papillon, fragile mais tenace, qui rappelle que la vie trouve toujours un moyen.

Alors oui, Je suis une légende n’est pas un chef-d’œuvre. Cependant, c’est un symptôme : celui d’une époque qui croit encore qu’elle peut se sauver seule, sans comprendre que la survie passe par la métamorphose.

La vraie légende, c’est ce papillon. Celui qui s’envole au-dessus de la foule, pendant que les zombies scrollent en silence.

Et Dieu dans tout ça…

“Don’t worry about a thing,

‘Cause every little thing gonna be all right.” Bob Marley

Laisser un commentaire