Huit ans avant Titanic, James Cameron nous faisait déjà partager sa passion pour l’océan et les mystères qu’il renferme dans une histoire de naufrage teintée de romance et de rencontres du troisième type. Tourné dans des conditions désastreuses et boudé à sa sortie, Abyss est pourtant devenu aujourd’hui un classique de la science-fiction. Sous ses airs de thriller sous-marin oppressant, le film questionne notre rapport à l’altérité : pour devenir meilleurs, les personnages devront faire face à l’inconnu et aux choses effrayantes qui s’y cachent.

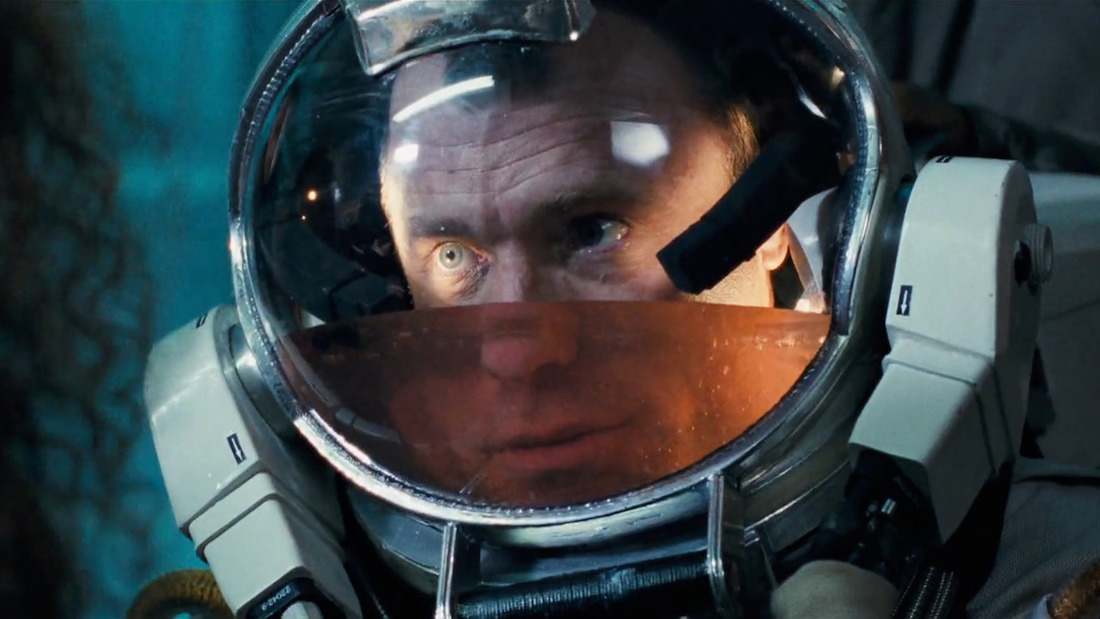

En pleine guerre froide, un sous-marin nucléaire américain disparaît mystérieusement près de la fosse des Caïmans. L’armée craint que les Soviétiques ne viennent récupérer les missiles dont le submersible était chargé et souhaite retrouver l’épave au plus vite. Elle réquisitionne alors le Deep Core, une station de forage amphibie stationnée près de la fosse : Bud (Ed Harris) et les autres ouvriers qui y travaillent se retrouvent donc malgré eux au cœur de ce qu’ils croient être une mission de sauvetage.

Ils sont rejoints par un petit commando du SEAL et, au grand dam de Bud, par sa femme Lindsey (Mary Elizabeth Mastrantonio), l’ingénieure qui a conçu le Deep Core. Les époux sont séparés et incapables d’échanger ; mais au fond des abysses, ils feront une découverte qui les changera à jamais.

Dans les abysses

C’est dans ce contexte que James Cameron nous emmène dans les profondeurs, qui sont d’abord présentées comme un milieu hostile. Dans les premières minutes de Abyss, on assiste au naufrage du Montana : l’eau glacée envahit violemment le submersible, inarrêtable. Plus tard, alors que les membres du Deep Core et du SEAL vont fouiller l’épave du Montana à la recherche de survivants, on découvre les cadavres de l’équipage. Leurs visages bleuis filmés en gros plan et les crabes qui sortent de leur bouche offrent un spectacle terrifiant, devant lequel Jammer (John Bedford Lloyd), l’un des hommes de Bud, panique complètement. Il passe à deux doigts de la noyade et restera dans le coma pendant la majorité du film.

Quand le Deep Core est entraîné vers le fond à cause de la tempête qui fait rage à la surface, plusieurs ouvriers de la plateforme de forage meurent également, écrasés par la pression de l’eau. Suite à cet incident, les rescapés n’ont plus que quelques heures avant que leurs réserves d’oxygène ne soient épuisées. Pas de doute possible : dans l’obscurité des profondeurs, il n’y a que la mort.

À ce danger omniprésent vient s’ajouter la pression humaine. Quand Lindsey et les membres du SEAL arrivent sur le Deep Core, la chercheuse met les militaires en garde contre le « syndrome nerveux des hautes pressions », une pathologie neurologique qui peut rendre fous celles et ceux qui ne supportent pas d’être immergés à des centaines de mètres de profondeur.

On apprend rapidement que le lieutenant Coffey (Michael Biehn) en est atteint ; de plus en plus irritable, paranoïaque et dangereux tout au long du film, il en deviendra l’antagoniste principal. On reconnaît là le discours critique de Cameron concernant l’armée que l’on retrouvera plus tard dans Avatar.

Des tensions éclatent entre les militaires et l’équipage du Deep Core, qui doit obéir aux ordres de Coffey, mais aussi entre Bud et Lindsey, dont le mariage bat de l’aile. Ces personnages semblent d’abord un peu clichés, mais on comprend que dans cet environnement isolé, leurs réactions ne sont que les reflets de leurs propres peurs et du masque qu’ils se sont créé.

Pas tout seuls

C’est là tout l’enjeu de Abyss, résumé par la citation de Friedrich Nietzsche qui ouvre la version longue du film : « Et quant à celui qui scrute le fond de l’abysse, l’abysse le scrute à son tour ». Si l’abysse de Nietzsche est métaphorique, celui de Cameron est à prendre à la fois au sens propre – les profondeurs de la mer – et au sens figuré – les profondeurs de l’âme humaine.

Le milieu hostile dans lequel évoluent les personnages va en effet leur permettre de se confronter à eux-mêmes, mais aussi aux autres, grâce à la figure des « intelligences non-terrestres » (Non-Terrestrial Intelligence) une espèce non-humaine qu’ils rencontrent près de la fosse. Imaginés par le dessinateur Mœbius, ces derniers ressemblent à des méduses ou à des raies bioluminescentes.

Après le premier contact, chacun y va de son interprétation. D’après Lindsey, ils ne viennent pas d’une autre planète ; il s’agit d’une espèce pensante, qui a évolué et bâti une civilisation loin de la surface. Selon Jammer, qui en a vu un avant de tomber dans le coma, ce sont des anges – une image que l’on retrouvera plus tard, lorsque Bud est secouru par un non-terrestre aux allures d’archange aquatique, pendant une scène qui n’est pas sans rappeler la célèbre séquence du trip de 2001, l’Odyssée de l’espace.

Pour Coffey, qui refuse d’accepter l’existence d’une autre espèce, il s’agit d’une nouvelle invention des Soviétiques, envoyée pour récupérer les missiles nucléaires qui ont coulé avec le Montana. Il est incapable de s’émerveiller devant cette forme de vie inconnue ; quand il regarde l’abysse, Coffey n’y voit qu’un reflet de sa haine.

Mais l’abysse le regarde à son tour, lui et les autres personnages. C’est le cas dans une scène qui a valu à Abyss l’oscar des meilleurs effets visuels (sa seule récompense) et qui est aujourd’hui devenue culte. Alors que l’équipage est endormi, les NTI explorent le Deep Core et observent ses occupants grâce à une sorte de serpent ou de bras fait d’eau de mer. Une partie du trajet effectué par le bras est montré en plan subjectif, nous mettant à place de cette espèce aquatique alors qu’elle découvre les humains.

Ce procédé est utilisé plusieurs fois dans le film ; on voit à travers les yeux de Jammer lorsqu’il panique seul dans le noir et à travers ceux de Lindsey lorsqu’elle est aux portes de la mort. Le plan subjectif permet alors aux spectateurs de partager le point de vue de ces personnages qui font face à l’inconnu – une forme d’empathie en raccord avec le propos de Abyss.

Et cet inconnu n’est pas nécessairement effrayant : lorsque le serpent d’eau entre dans la station de forage, on sent la tension se relâcher vraiment pour la première fois depuis le début du film. Bud, Lindsey et leurs compagnons sont émerveillés par cette nouvelle espèce qui veut communiquer avec eux. La musique devient joyeuse et, pendant un instant, on oublierait presque qu’il ne reste que quelques heures d’oxygène aux membres de l’équipage.

Revenir des ténèbres

Contrairement à ce que laissait entendre le début du film et les scènes de tension qui le parcourent, les abysses ne sont donc pas le règne de la mort : il y a aussi de la vie. Finalement, c’est depuis les profondeurs que les personnages pourront renaître et laisser de côté leurs peurs et leurs masques.

Tout au long du film, les épreuves que traversent les protagonistes les rapprochent. À la fin, les non-terrestres sauvent Bud, car ils ont intercepté le message d’amour qu’il a envoyé à Lindsey depuis les ténèbres. Après cette scène un brin naïve, la cité sous-marine des NTI remonte du fond de la fosse des Caïmans, emportant le Deep Core avec elle au passage.

L’équipage est sauf, la tempête s’est calmée à la surface et les passagers des bateaux qui attendaient les survivants accueillent la nouvelle civilisation sans aucune méfiance. Bud et Lindsey se retrouvent et s’embrassent. C’est parce qu’ils n’ont pas eu peur de se confronter l’un à l’autre et d’aller explorer les tréfonds de leur relation que leur amour a pu renaître des abysses.

Un dénouement un peu facile, auquel on croit difficilement et qui explique en partie la mauvaise réception du film à sa sortie.

Un tournage abyssal

En 1989, la critique déplore en effet la dernière partie de l’intrigue et son deus ex machina final. Malgré les moyens colossaux engagés, le long-métrage est un échec commercial. Dommage, surtout quand on sait que le tournage de cette production sans précédent a été particulièrement éprouvant, voire traumatisant pour les personnes impliquées.

Près de 40 % des scènes de Abyss se déroulent sous l’eau – l’équipe de tournage a donc passé plus de dix heures par jour en combinaison de plongée dans un bassin froid et chloré, à plusieurs mètres de profondeur. James Cameron mettait parfois en danger ses comédiens en cherchant à obtenir des scènes toujours plus réalistes. Certains ont manqué de se noyer à plusieurs reprises. Le réalisateur a également insisté pour utiliser des rats vivants lors de la scène du fluide respiratoire ; un acte de maltraitance animale qui vaudra au film d’être censuré au Royaume-Uni.

La tension sur le plateau immergé était telle que les techniciens et les acteurs ont fini par surnommer le film « The Abuse » ou encore « Son of Abyss ». Ed Harris refusera de travailler à nouveau avec le réalisateur canadien après cette expérience ; interrogé sur le tournage, il le compare à ce qu’ont vécu les vétérans américains au Vietnam. Si le tournage du film ressemble à l’abysse personnel de James Cameron et des comédiens, le destin du long-métrage sera bien différent de celui de ses personnages. Pas de happy ending ici ; à sa sortie, Abyss semble sombrer.

Mais dans une certaine mesure, on pourrait dire que le film lui-même a su ressortir des abysses d’où il a été créé. La 20th Century Fox accorde en effet 500 000 dollars à James Cameron en 1993. Le film est remonté et terminé selon la vision initiale du réalisateur, et la director’s cut est beaucoup mieux accueillie par le public.

Dans cette version, les non-terrestres montrent notamment à Bud des extraits vidéo de guerre et de dévastation. Ils menacent de ravager la planète avec des raz-de-marée gigantesques pour mettre fin à sa cruauté humaine. Ils y renoncent toutefois en voyant l’amour que Bud porte à Lindsey – il y a peut-être du bon dans les terrestres, après tout.

Si on peut toujours reprocher à la version longue une certaine naïveté, les nouvelles scènes approfondissent les relations entre les personnages et les rendent plus crédibles. Grâce à cette ressortie, Abyss devient un film culte au fil du temps, reconnu pour ses effets spéciaux novateurs et ses thèmes résolument humains.

Tous ensemble

Comme le dit Lindsey à Bud : « Nous voyons tous ce que nous voulons voir. » De la première version de Abyss, certains n’ont retenu que les manques et les facilités scénaristiques. Mais dans cette première mouture se cachait déjà ce qui a fait le succès de la seconde : malgré ses défauts, on peut aussi choisir d’y voir un film optimiste, une fable sur l’altérité.

L’abysse, ce sont les choses sombres que nous avons en chacun de nous, mais aussi la distance entre les gens : pour combler l’un, il faut réduire l’autre et avoir confiance en notre capacité à remonter ensemble des profondeurs.

Laisser un commentaire