Dans les années 1980, le boys band PoP! est au sommet de sa gloire. Quand le groupe se sépare, le chanteur Alex Fletcher (Hugh Grant) tombe dans l’oubli. Loin des projecteurs, il en est réduit à reprendre ses anciens tubes dans des foires ou des parcs d’attractions. Coup de bol pour l’idole déchue, la superstar Cora Corman (Haley Bennett) lui propose d’écrire un duo qui paraîtra sur son prochain album.

Le hic ? Alex n’a que quelques jours pour livrer le morceau et s’il sait composer des mélodies, inventer des paroles n’a jamais été son fort. Heureusement, Sophie Fisher (Drew Barrymore), la jeune femme qui vient arroser ses plantes, se révèle être une parolière de génie. Ils écriront ensemble une jolie balade… et une belle histoire. Une énième comédie romantique à l’intrigue plan-plan, me direz-vous. Peut-être, mais celle-ci vaut le détour.

Des habitués du genre

Le Come-Back (Music and Lyrics, 2007) est le deuxième long-métrage réalisé par le scénariste Mark Lawrence. L’Américain n’en est pas à son premier rodéo avec la comédie et sait la cuisiner à toutes les sauces. Thriller rigolo, comédie d’action, fantastique ou romantique, il n’a pas peur de mélanger les genres. Ici, il s’aventure du côté du film musical et s’inspire d’Andrew Ridgeley, le chanteur oublié de Wham!, pour créer le personnage d’Alex Fletcher.

Pour incarner cette star has-been, Mark Lawrence fait appel à Hugh Grant, avec qui il a déjà collaboré cinq ans auparavant sur le tournage de L’Amour sans préavis (Two Weeks Notice, 2002). Un choix qui n’est pas anodin ; si comme moi votre liste de films doudous est remplie de romcoms, vous savez que Hugh Grant est – à son grand dam – un des acteurs phares du genre. On le retrouve notamment à l’affiche de classiques comme Coup de foudre à Notting Hill (Notting Hill, Roger Michell, 1999), Le Journal de Bridget Jones (Bridget Jones’s Diary, Sharon Maguire, 2001) ou encore Love Actually (Richard Curtis, 2003).

Face à lui, Drew Barrymore se met dans la peau de Sophie Fisher, une femme énergique et créative qui se rêve écrivaine. Si on connaît la filleule de Steven Spielberg pour des films comme Scream (Wes Craven, 1996) ou Donnie Darko (Richard Kelly, 2001), elle a également joué dans des longs-métrages plus légers comme Charlie et ses drôles de dames (Charlie’s Angels, Joseph McGinty, 2000). Mais l’un des genres de prédilection de l’actrice reste la comédie romantique, à laquelle elle revient ici deux ans après la sortie de Terrain d’entente (Fever Pitch, Peter et Bobby Farrelly, 2005).

À la réalisation comme dans les rôles principaux, on retrouve donc des habitués de la romcom. Un trio gagnant qui a su conquérir le public : la production est un succès commercial, avec 146 millions de dollars au box-office. Du côté de la critique, la réception est plus mitigée. Sans surprise – Le Come-Back n’est pas le film du siècle, et ce n’est pas ce qu’on lui demande.

Boy meets girl

Bon, je ne vais pas vous mentir, le scénario est cousu de fil blanc. Un homme rencontre une femme. Ils ont tous les deux un passé compliqué et des problèmes à régler. Ils tombent amoureux. Se disputent. Se séparent. Et après un acte extrêmement romantique, se réconcilient. Tout est bien qui finit bien. Dans le fond, l’histoire est un classique du genre dont la familiarité est réconfortante, mais ne surprend pas.

Si les héros du film sont plutôt bien écrits, les personnages secondaires du Come-Back versent malheureusement dans le cliché. Cora Corman est une caricature un brin misogyne de pop-star hypersexualisée. Rhonda (Kristen Johnston) – la sœur de Sophie – tient un centre de régime et ne parle que de nourriture. Tout ça ne vole pas très haut, mais ces personnages stéréotypés montrent parfois un peu plus de profondeur sous la surface et on s’y attache presque malgré nous.

Côté mise en scène, pas de véritable nouveauté ou de grands moments de cinéma – la réalisation est assez convenue. Certaines idées fonctionnent tout de même bien et servent le récit, notamment lorsque Alex et Sophie apprennent à se connaître. On les suit de dos dans la rue, comme pour les accompagner ; on entend leur conversation en arrière-plan en regardant le soleil se lever et se coucher sur la ville. Simple, mais efficace.

L’habit ne fait pas le moine

Pourtant, Le Come-Back réserve de belles surprises et revisite à sa façon la recette traditionnelle de la comédie romantique. Chaque scène a son utilité, chaque tableau est développé à la bonne longueur et au bon rythme. On voit la relation des personnages évoluer doucement, on s’attache à eux. Malgré la deadline qui pèse sur les héros, l’intrigue prend son temps et laisse les dialogues se dérouler.

Et ce sont les dialogues qui font justement tout le sel du film. Mark Lawrence est friand des longues tirades alambiquées et un poil absurdes. Hugh Grant interprète parfaitement ces répliques pleines d’ironie et d’auto-dérision, avec un authentique flegme britannique qui contraste par rapport à la spontanéité innée et à la gestuelle énergique de Drew Barrymore. Un duo qui fonctionne à merveille – on oublierait presque que les personnages comme les acteurs ont 15 ans de différence.

On appréciera aussi l’aspect naturel de leur rencontre. Ici, pas de coup de foudre, pas de regard profond, pas de livres qui tombent par terre ou de musique à l’eau de rose ; Sophie et Alex se croisent dans une situation tout à fait banale. La jeune femme remplace la personne qui s’occupe habituellement des plantes de l’ex-star, qu’elle ne reconnaît pas. Alex, en grande conversation avec son manager, ne lui prête pas vraiment attention – il relève seulement qu’elle a l’air bizarre. Une normalité rafraîchissante.

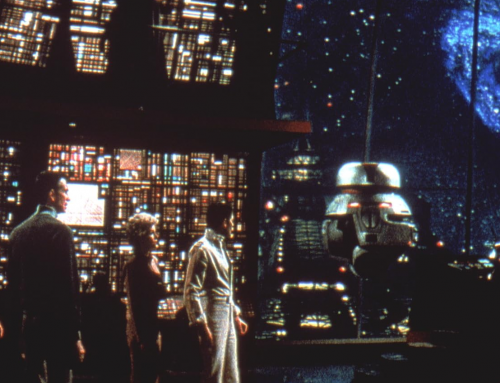

Surtout, soyons honnêtes : on rigole bien. Et ça, dès l’ouverture du film – un faux clip dans lequel les membres de PoP! se dandinent et jouent affreusement mal. L’occasion de présenter la « hanche PoP! », le pas de danse fétiche du groupe, qui fait aujourd’hui souffrir Alex. Fond vert, ralenti exagéré, effets de transitions dignes de Windows Movie Maker – Mark Lawrence donne tout de suite le ton du Come-Back en parodiant à la perfection les vidéos musicales des années 1980.

Car derrière son masque de comédie romantique goût guimauve, le film est une satire de l’industrie de la musique populaire. Cora est terrifiée à l’idée de ne pas être la numéro 1, le George Michael de PoP! a quitté le groupe pour chercher la gloire ailleurs et Alex est prêt à massacrer la chanson qu’il a écrite avec Sophie pour conserver son contrat. Tout ça ce n’est que du business et c’est ce que critique l’intrigue : au nom de l’argent et du succès, on en oublie la vraie valeur de la musique.

Musique maestro !

Et comment ne pas parler de la musique dans Le Come-Back ? La bande originale, composée spécialement pour le film, est un mélange de parodies de tubes des années 1980 et 2000. La majorité des chansons ont été composées soit par Adam Schlesinger, le bassiste de Fountains of Wayne, soit par Andrew Wyatt, qui collabore aujourd’hui avec de grands noms de l’industrie et à qui on doit la bande-son de Barbie (Greta Gerwig, 2023).

Chaque chanson est mémorable et on se surprend parfois à les fredonner. Mais c’est sans doute Way Back into Love, la balade que Sophie et Alex écrivent, qui reste le plus en tête. Elle nous est présentée par bribes, répétée, si bien qu’on a l’impression de l’avoir composée avec les personnages. On la découvre en entier pour la première fois au milieu de l’histoire et on ne se lasse pas de l’entendre à nouveau, avec ses variations, jusqu’à la fin.

Le Come-Back fait également la part belle à la musique intradiégétique : Alex joue du piano, Cora performe, Sophie fredonne les paroles qu’elle invente, un magasin de disques diffuse du Fountains of Wayne… Lorsque la musique est extradiégétique, elle reste sobre et légère, juste un air de piano ; comme si on était encore dans le salon du héros.

L’enjeu de l’intrigue est de réconcilier paroles et mélodie, deux ingrédients différents et pourtant essentiels pour créer une chanson réussie. La relation de Sophie et Alex imite cette dynamique : les personnages forment un drôle de couple, mais se complètent. Mark Lawrence étant avant tout scénariste, on peut facilement y trouver un lien avec le cinéma – pour faire un film, il faut une caméra, mais aussi un script.

Heureusement, dans Le Come-Back, si la mélodie manque un peu d’originalité, les paroles sont très réussies.

PoP! Goes my heart

J’ai grandi dans une maison sans télévision, mais remplie de films. Quand ma mère s’occupait des courses au supermarché du coin, elle profitait régulièrement des promotions « deux DVD achetés, le troisième offert » pour refaire nos stocks. Parmi ces DVD, il y avait Le Come-Back. C’est devenu une de nos références familiales : mon frère chantonne souvent les musiques de la BO, mon père fait des blagues sur sa « hanche pop », ma mère rit à chaque fois qu’elle voit le faux clip de PoP! Goes My Heart. Même si ce n’est pas un film exceptionnel, le regarder me fait toujours du bien. Comme un doudou un peu usé, mais qui chante encore une jolie chanson si on tire sur sa ficelle.

Laisser un commentaire